推动生物医药产业提质升级 |“硬核”生态支撑昌平医疗器械产业集聚成势

时间:2025-08-27

从研发创新到生产制造

从深化服务到空间保障

从政策护航到生态赋能

高端医疗器械产业发展路径

正在这里加速演进!

医疗器械产业年产值2023、2024连续两年在全市占比超过40%,医疗器械领域目前已有国家高新技术企业148家、专精特新企业78家、上市企业9家,聚焦高端医疗器械、精准医疗、生物技术等方向的专业化复合产业园区蓄势待发,今年上半年96家规上医疗器械企业实现产值72.55亿元……

昌平,已然成为引领北京医疗器械产业升级的核心力量和全球高端医疗器械创新版图上的重要坐标!

国产眼科领域

标杆崛起的背后

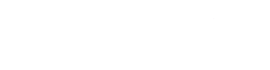

中关村科技园区昌平园东区的国际医疗器械城(东区)内,现代化厂房与研发中心鳞次栉比。图湃医疗、爱美客、佰仁医疗、唯公医疗、新云医疗、清瀚医疗等数十家高精尖企业在这里集聚生长。

将目光定格在图湃(北京)医疗科技有限公司全球总部的生产车间里:机械臂精准作业,工人们正聚精会神赶制发往全国的眼科医疗设备……这家核心技术脱胎于清华大学科研成果的企业,开发了多项全球首创技术,改写临床指南,用7年时间完成了从微型创业公司到年营收2亿元规上企业的跨越。

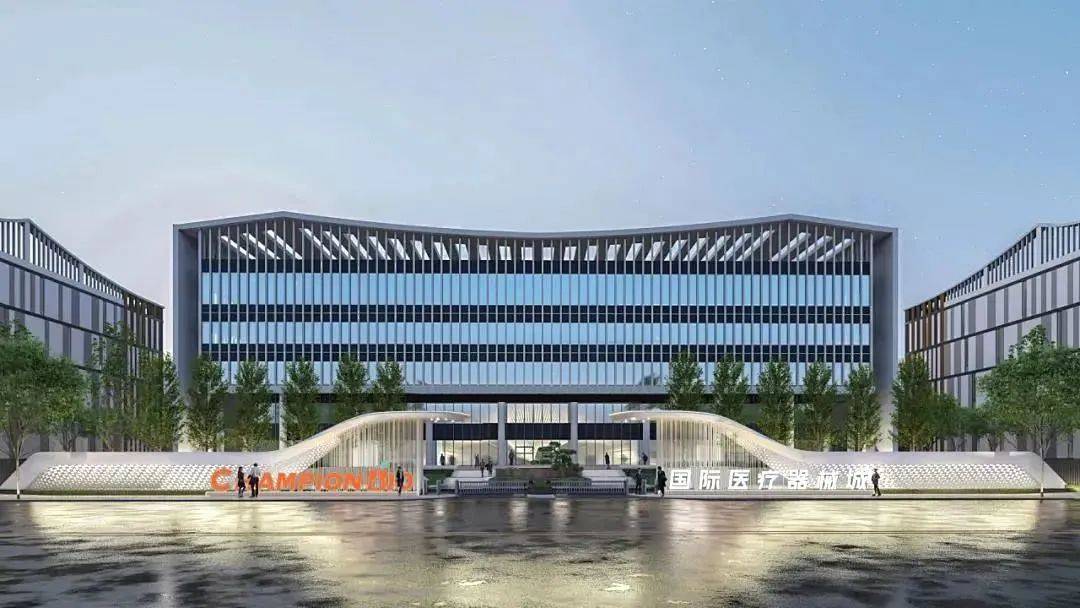

这其中,超高速眼科扫频OCT产品表现卓越,连续三年在市场占有率上超越进口品牌,成功实现国产医疗器械的“优势替代”。“我们已经具备了眼科设备层面的全链条生产能力,今年推出的全球首款术中超高速扫频OCT数字导航手术显微镜,更是突破了传统手术的视野限制,帮助更多患者重获光明。目前在国际医疗器械城(东区)正式启用了全球总部,也在积极拓展全球产业链的工作。”图湃医疗医工中心负责人、副总经理兼首席医学事务官鲍红艳详细介绍了企业的创新成果和在昌发展布局情况。

图湃医疗OCT产品

全球首款术中超高速扫频OCT数字导航手术显微镜

企业的跨越式发展,离不开属地的全方位支持。“迁至国际医疗器械城(东区)后,8000平方米的四层空间满足了研发、生产、办公一体化需求。”鲍红艳细数着昌平区提供的人才落户、研发补贴、产业链配套等“暖心托举”,“‘量身定制’式的服务让我们能心无旁骛搞创新,近四年营收年均增长100%,累计终端销售额已突破10亿元。”

图湃医疗新总部大楼

良好生态与企业创新的双赢共促下,昌平医疗器械产业链不断完善,已形成了涵盖类脑智能、植介入器械、高端诊疗设备、生物医用材料、医美器械、体外诊断等细分领域的医疗器械产品,具有示范性、标杆性、旗帜性的医疗器械产业发展“昌平模式”。

“双核驱动 一极多点”的

产业赋能

在政策指引和市场需求的双重驱动下,昌平区积极布局高端医疗器械创新赛道。今年3月,国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心医疗器械创新北京服务站(以下简称创新服务站)落地昌平,同时,在国家药监局,北京市药监局指导支持下,中国高端医疗装备创新与高质量发展交流中心落地昌平。这标志着昌平区“双核驱动,一极多点”的医疗器械产业空间布局由“规划图”变为“施工图”。

中国高端医疗装备创新与高质量发展交流中心

“创新服务站的落地是昌平不断优化服务模式、拓展服务领域的重要抓手。依托创新服务站,我们与企业有更多的沟通交流机会,能够深入了解企业在创新过程中面临的困难和需求,提供更加精准、高效的服务。”负责创新服务站日常运营管理的相关工作人员表示,同时,通过创新服务站积极对接国内外先进的医疗器械技术和理念,进一步推动昌平区医疗器械产业优化发展,助力打造具有国际影响力的医疗器械创新高地。

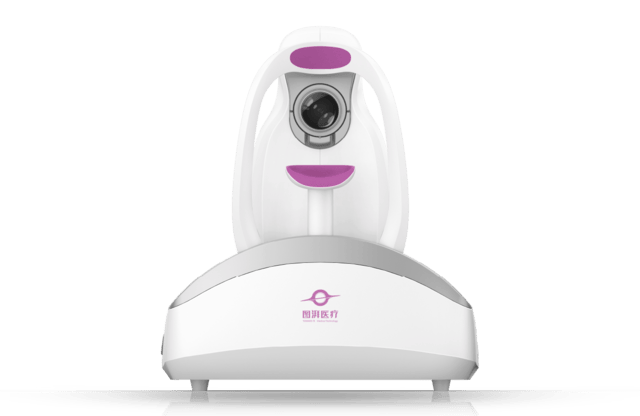

交流中心则布局ICU、心血管、神经、肿瘤等7个场景展区及北京专题展区,展出246家企业409款全国先进医疗器械产品,依托国家药监局器审中心医疗器械创新北京服务站及北京药品医疗器械创新服务站,提供实操培训、审评审批、规范监管等服务。同步聚焦临床医护人员高端医疗器械使用技能实训、企业目标客户线上线下操作实训等4项功能,筹建“高端医疗装备推广实训示范基地”,构建覆盖“研发-验证-培训-转化”全链条服务体系。未来将与“一带一路”国家建立标准互认、市场准入、联合检测等合作机制,构建“政、产、学、研、用、金、医、展、销、培、媒”全要素生态融合平台,打造全球首个动态呈现我国高端医疗装备创新与高质量发展的交流中心,助力我国高端医疗装备走向国际市场,提升创新医疗器械全球影响力。

中国高端医疗装备创新与高质量发展交流中心(效果图)

昌平“一极多点”的产业空间画卷正在悄然舒展:昌平国际医疗器械城(东区)总建筑面积约43万平方米,产业聚焦高端医疗器械、生物技术、精准医疗、新药创制等,承载国内外领先企业的重大成果转化、重磅产品产业化;昌平国际医疗器械城(西区)将建成85万平方米产业载体,包含标准厂房、中试车间、孵化加速器等功能模块;水屯医药健康先进技术产业园、崔村先进制造产业园与永安热力科技园创新创业综合体等同步推进……“这些载体将形成覆盖‘研发-中试-生产-应用’的全周期空间供给体系。”中关村昌平园管委会相关负责人表示。

国际医疗器械城东区

国际医疗器械城西区

政策+平台绘就发展蓝图

一个产业要开好局、起好步,离不开好政策的加持。2023年实施的《昌平区医疗器械产业提升行动计划(2023-2025)》(“大头钉”行动计划),为产业发展锚定了清晰方向。“‘大’即做大产业规模,‘头’即培育头部企业、链接顶尖资源,‘钉’则是久久为功的实干精神。”区委中关村科技园区昌平园工委书记、管委会常务副主任常盛解读道。行动计划聚焦“132”产业体系:以脑机接口为代表的1个尖端领域,体外诊断、植介入器械、医美器械组成的3个优势板块,高端诊疗设备、生物医用材料构成的2个特色方向,形成梯度发展格局。

即将出台的《昌平区促进高端医疗器械产业集群发展的若干措施》,其中包含诸多创新举措,覆盖了从研发、产业化到产品推广、生态营造的全流程,为企业发展注入“强心剂”。

“我们自主研发的‘普诺明’非球面人工晶状体填补了国内空白,技术达到国际前沿水平。”位于国际医疗器械城(东区)的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司自2010年扎根昌平,便深度契合“132”产业体系,尤其在体外诊断、植介入器械等优势板块发力。在昌平区相关部门派出专人跟进研发申报流程、提前排除难点的全力支持下,企业大幅缩短产品研发周期,取得了令人瞩目的成绩。

“在昌平,企业从实验室到生产线的每一步都能找到专业支持。” 这是驻昌企业的共同感受。昌平区搭建了医疗器械“6+1”产业服务平台体系,整合 CRO(研发外包)、CDMO(生产外包)、实验动物服务、医师培训、临床病理学评价、国际智能医工创新中心六大专业平台,叠加生物活性样本库,形成覆盖“研发设计-临床验证-规模生产”的全周期服务网络,为激活创新活力提供了关键支撑。

耕耘有时,收获已至。自2014年全国创新医疗器械“绿色通道”开启以来,昌平区的“用心呵护”催生出产业发展的累累硕果:截至目前,我区企业累计培育国家创新医疗器械32项,约占北京市40%、全国10%,累计三类医疗器械获证量近600张。“从单个企业的突破到产业集群的崛起,昌平已形成医疗器械创新的‘热带雨林’生态。”常盛介绍。

生命谷国际精准医学产业园

据统计,2020年以来,昌平区已成功举办MD50、H50、全民数字健康大会、新药创始人俱乐部年会、北京脑科学国际学术大会、国际药物研发论坛等系列活动300余场,连续三年举办北京昌平生命科学论坛。密集的市、区级医疗健康活动,也为昌平打造特色品牌IP奠定了良好基础。

北京脑所科研副所长、特聘研究员Carlos Ibanez主持北京脑科学国际学术大会开幕式

从中小微企业的茁壮成长,到众多医疗器械企业在昌平集聚发展;从政策的精准扶持,到空间布局的合理规划,再到产业生态的逐步完善……如今的昌平,正以产业集群的强大势能,在高端医疗器械领域持续突破。随着空间载体的完善、政策红利的释放和创新生态的成熟,这片创新高地将不断书写产业发展新传奇,为我国医疗器械产业高质量发展注入强劲的“昌平力量”。